保罗·米勒:不要轻易逃离旷野

吉尔腹中怀着金时,曾用《诗篇》121篇祷告,求神保护她的孩子免受一切伤害。在这首诗旁边,吉尔标注了这个祷告的开始日期(1981年8月)。金出生时,一切都不对劲。医生给吉尔注射了过量的催产素,之后便离开了,没有继续观察她的情况。我陪妻子经历过三次自然分娩,但这次完全不同,她极其痛苦,医生却再未返回产房。

金出生时全身青紫,阿普加评分很低。她看起来和别的婴儿不一样。在医院公用电话亭给吉尔父母打电话时,我说了声“孩子不太对”,便失声痛哭。我们当时不知道问题出在哪里(直到金十九岁时才确诊),就像大多数残障儿童的父母一样,只能在黑暗中摸索。我们不知道金是生产过程中受伤,还是患有某种先天疾病。

我向医保机构负责人反映那位医生的失职行为,对方只说:“是的,他确实不是位好医生。”当我与医生对质时,他竟威胁要起诉我们。那时我们年轻、困惑,又感到恐惧。渐渐地,吉尔开始厌恶那些标注着“孩子各阶段发育标准”的可怕图表。有些医生安慰我们,说金一切正常,但也有医生并不这样认为。甚至有一位大型医疗中心的神经科医生怀疑吉尔虐待了金。

我们被金的问题压得喘不过气来,而且新的问题接连不断。她的肌张力很弱,软绵绵的;她的眼睛无法聚焦;她得了肺炎;她呼吸困难,尤其在冬天,只要我们打开暖气,她就会无精打采。她的呼吸问题严重到让我们不得不花光最后一点积蓄,把家里的暖气系统改成电暖。此后整整二十年,我们都靠每月的薪水勉强度日。

那段日子极其痛苦,对吉尔来说更是如此。她曾祷告求神保守金免受一切伤害,但我们怀里抱着的却是一个受了伤的孩子。有一次,我对吉尔说:“你何不把金交托给神呢?”她回答我:“保罗,我每天都把金抱在怀里,带她走到十字架下,然后转身离开。”

若当初吉尔没有祈求神保守金不受伤害,或许我们反而容易释怀。因为正是那应许,使苦痛加深——怀着盼望,反而更令人心碎。

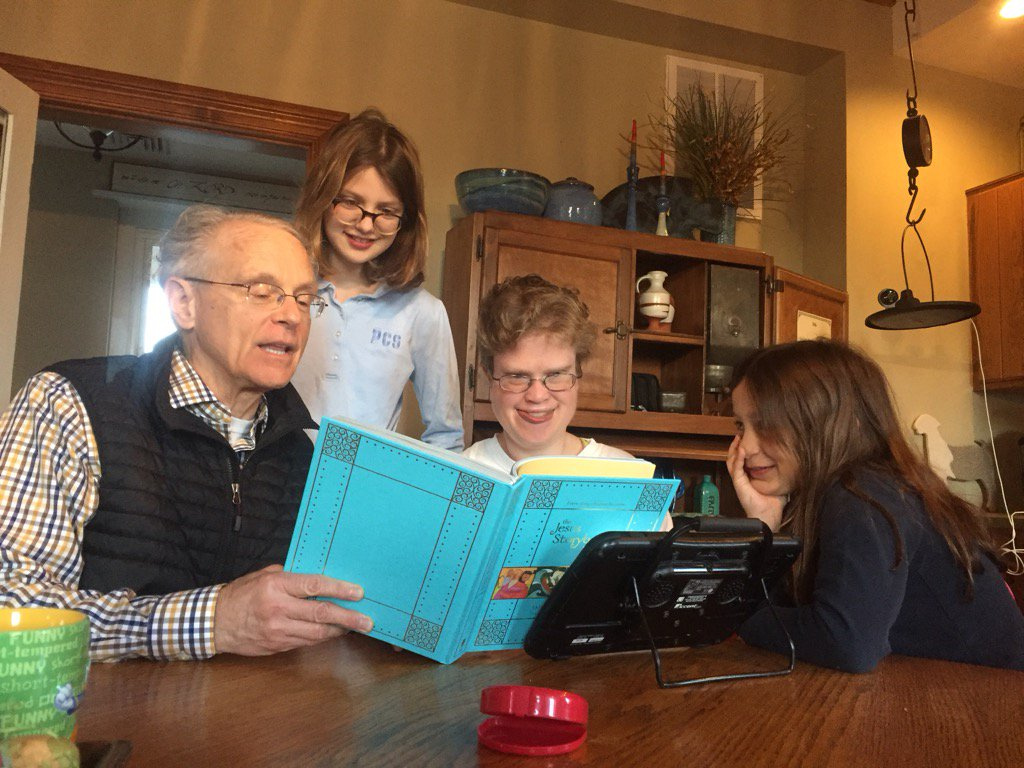

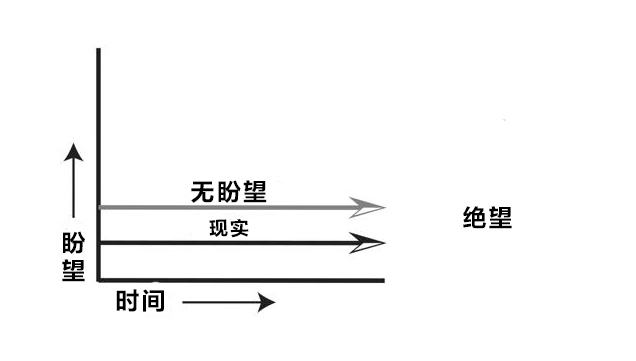

下图描绘了我们的处境。上方的“盼望线”代表我们对一个健康、正常孩子的渴望——这种盼望因我们从《诗篇》第121篇而来的祷告而更加坚定。下方的“现实线”则代表我们必须面对的事实——一个受了伤的孩子。而我们生活在两者之间,在这片“旷野”中挣扎:一方面紧紧抓住盼望,相信金或许还能恢复正常;另一方面却不得不面对她残疾的事实。那是一个极其艰难的世界。

我们全身心都渴望弥合盼望与现实之间的鸿沟——谁都不愿生活在“旷野”之中。起初,吉尔很难面对金的残疾,因为我们始终没有确诊她的病因,也因为直视现实本身就令人心痛。

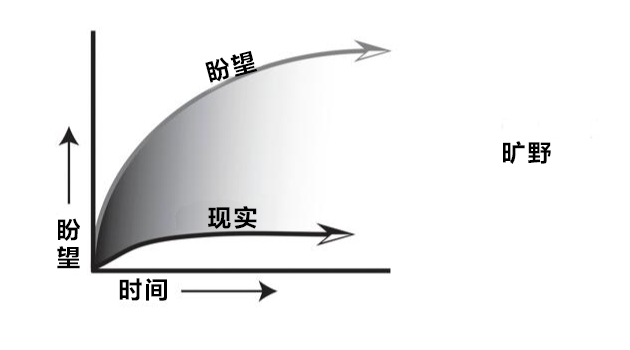

下图描绘的是“否认”苦难的方式。这种态度充满盼望,却逃避现实。举例来说,有些基督徒试图绕过受苦,坚持宣称神已经医治了他们,但最终却仍死于癌症。

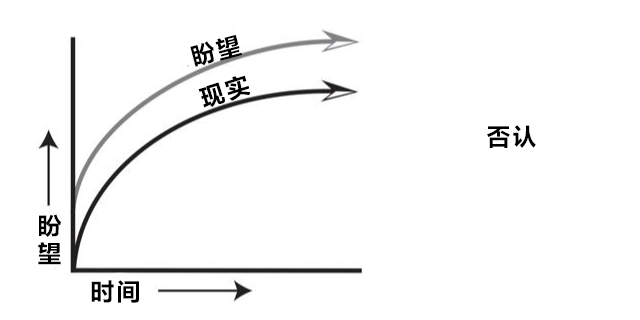

在熬过苦难最初的冲击后,你会强烈萌生出一种决心,誓要铲除痛苦的根源。既然曾经跨越过重重困难,这次也一定能克服——你开始不遗余力地寻求解决之道,金钱已无足轻重,你坚信总有某个人某种方法能够解决问题。凭借坚定的意志和不断的祷告,你下定决心,要让事情得到改变。

下图展示了人们为弥合期望与现实之间的鸿沟所付出的种种努力。然而往往,这样的决心不过是在既有的苦难之上,再添一层新的折磨。

从坚定到绝望,往往只是一线之隔——当你终于意识到,无论怎么努力都无法改变现状时,这种转折便悄然发生。持续的失败让怀抱盼望变得痛苦,于是你试着通过放弃盼望来减轻伤痛。

吉尔挣扎于否认之中,而我则在盼望中挣扎。我以为我们只需要接受现实。然而,吉尔的盼望——她对金的爱——却不断驱使她去尝试新的方法。后来,吉尔开始称我为“不信的人”。差不多十五年后,我才真正成为“相信金”的人。

下图显示了:当人陷入绝望时,盼望与现实之间的张力便消失了。绝望在某种奇特的意义上,似乎能带来片刻的安慰;但绝望与它的“近亲”——玩世不恭——却足以扼杀灵魂。

与之相反,有信心的人生活在“旷野”之中。他们像亚伯拉罕一样,清楚地意识到现实的困境,目光却始终锁定在盼望上。正如保罗所说:“他在无可指望的时候,因信仍有指望。”(罗4:18)面对撒拉的不孕与年老,亚伯拉罕依然怀揣盼望。

他将近百岁的时候,虽然想到自己的身体如同已死,撒拉的生育已经断绝,他的信心还是不软弱;并且仰望神的应许,总没有因不信心里起疑惑,反倒因信心里得坚固,将荣耀归给神。(罗4:19-20)

亚伯拉罕把自己的生命押在“盼望线”上,但从未忽视“现实线”。当然,他也有软弱的时候。他曾试图通过让管家以利以谢成为自己的养子,来脱离“旷野”(创15章);撒拉则想通过让仆人夏甲与亚伯拉罕同寝,来弥合盼望与现实的差距(创16章)。最终,当神告诉亚伯拉罕,撒拉将在一年内生子时,撒拉在帐篷帘后轻笑(创18章)——她以放弃盼望来消弭鸿沟。

一年后,随着以撒的诞生,撒拉才明白神已将她的玩世不恭转化为喜乐。她用儿子的名字(意为“笑声”)来戏谑自己曾经的怀疑与嘲讽(创21章)。

旷野中的生活

生活在旷野中最难的地方在于——无路可逃。你不知道何时才能走出去,也看不到一丝解脱的痕迹。

“旷野”几乎可以是任何事物:可能是走上歧途的孩子、难以相处的上司,甚至是你自己的罪或愚昧。甚至,你和自己的“旷野”结了婚。

神为每个人量身定制“旷野”。约瑟的旷野是遭背叛后被遗忘在埃及监狱中;摩西作为流亡者,在米甸旷野中度过四十年;以色列人在旷野漂流四十年;大卫则在旷野中逃避扫罗的追杀。他们都紧紧抓住神话语中的盼望,同时又必须面对现实的困境。

圣经中“旷野”的主题极其鲜明。耶稣在事工伊始,便重演了以色列人在旷野的旅程。他在旷野中禁食四十天,面对撒但的试探。他的旷野,就是在盼望复活的同时,面对父神掩面不顾的现实。

父掩面不顾,正是旷野经历的核心。生命仿佛走到了尽头,一切都失去了意义。你也许不想自杀,但死亡似乎会带来一种解脱。人在旷野中最容易受试探,接受撒但所递来的“苦涩之饼”,以讥讽和冷嘲的心态活着,从嘲笑那些仍怀盼望的人身上,找到一种扭曲的快感。

在旷野中发旺

神会让每一个他所爱的人经历旷野。这是他医治我们漂泊不定、不断寻求新伊甸园之心的方法。其运作的方式如下:首先,我们会慢慢放弃与现实抗争。我们的意志被环境的现实击碎。曾带给我们生命力的事物逐渐消亡,我们的偶像因缺乏“养分”而死去。这正是埃米莉在危地马拉的经历,也是吉尔与金的经历。

旷野中寂静而干燥的空气,带来了那种至关重要的无助感——这种无助感是祷告灵命的核心。你不得不面对自己的无能:无法生存、无力拥有喜乐,无法成就任何永恒价值。生活正将你压得喘不过气。

苦难会焚烧掉由玩世不恭、骄傲或欲望所塑造的虚假自我。你不再在意他人的眼光。旷野,是神为塑造真实自我而提供的最大希望。

旷野的生活使人得以成圣。你甚至可能没有意识到自己正在改变,只是在旷野中停留一段时间后,发现自己已经不同了。曾经看重的事物,如今不再重要。例如,在金出生之前,我们常常让孩子把客厅地毯的流苏梳理得一丝不苟;而现在,能找到一把梳自己头发的梳子,就已经算是幸运了。

随着时间流逝,你会渐渐看清自己真正的渴望。大卫在旷野中写道:

神啊,你是我的神,

我要切切地寻求你,

在干旱疲乏无水之地,

我渴想你;我的心切慕你。

( 诗63:1)

旷野成为窥见神心意的一扇窗。他最终吸引了你的注意,因为在这片旷野里,他是唯一可依靠的。

你不断向神呼求,日久天长,在你与神之间开辟出一条通道。开车时,你会关掉收音机,与神独处;夜里,你在睡梦中断断续续地祷告。你甚至未曾察觉,自己已经学会了持续祷告。在旷野中发现的神同在的清澈甘泉,最终在你心中汇成一口深井。

旷野赐予人最宝贵的礼物——神的同在。《诗篇》23篇给了我们生动的描绘:诗篇开头,牧者在我前面——“他使我躺卧在青草地上,领我在可安歇的水边”(第2节);诗篇末尾,牧者在我身后——“我一生一世必有恩惠慈爱随着我”(第6节);而在诗篇中段,当我行经“死荫的幽谷”时,他就在我身旁——“我虽行过死荫的幽谷,也不怕遭害,因为你与我同在”(第4节)。牧者的保护与慈爱,赋予我勇气去面对内心深处的旅程。

荒漠花开

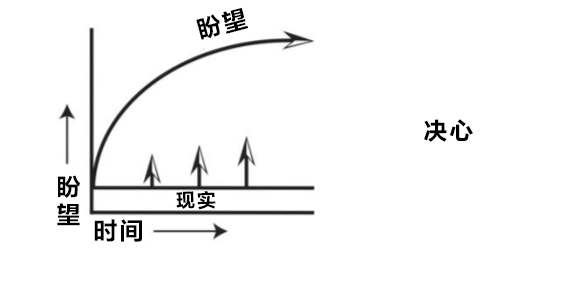

早在金幼年时,吉尔和我就意识到,神正藉着这个孩子使我们谦卑,更像他的爱子。金拯救了我们的家庭——首先是从我开始。神使用金唤醒我沉睡的灵性:当时我正考虑离开担任教学主管的内城区学校,全力拓展税务业务;新设的分部让我看清自己的赚钱能力。这本身无可指摘,但我的心却因此渐渐远离神。金出生后,这一切烟消云散。六个月后,我祷告,希望能与父亲同工,协助他整理差传事工。那年秋天父亲致电吉尔求助时,我主动请缨。1983年冬,我们共同创立了“世界丰收宣教会”。若没有金这份特别的礼物,这一切都不会存在。

养育像金这样患有广泛性发育障碍的自闭症孩子,带来的压力有时令人难以承受。1991年,这种压力与其他挫折交织,促使吉尔质问我是否还爱着她。这也成为我踏上耶稣生命之旅的起点,这段旅程最终催生了《爱在我们中间行走》一书、《耶稣其人》查经课程,以及 seeJesus.net事工。

金的存在,也促使吉尔和我们的女儿艾希莉成为特殊教育教师。如今我们每个夏天都在“琼妮之友”营会度过——这是专为成年残障人士举办的退修会。耶稣正引领我们进入他所居住的谦卑之处。

免于伤害

还记得金季节性的呼吸困难吗?十年后我们出售房子时,竟发现家里的燃气供暖系统安装不当。金的体质脆弱,对家中弥漫的一氧化碳气体异常敏感。她就像矿工用来预警毒气的金丝雀,反而保护了我们全家免受毒气侵害。

多年后,金约二十岁时,某日我正坐在餐桌前研读《诗篇》121篇,准备小组查经材料,完全忘了吉尔早年按这篇经文做的祷告。我抬头对吉尔说:“看啊,神成就了!他保护我们,真的兑现了《诗篇》121篇的应许。”我们曾以为“伤害”是拥有残疾女儿,殊不知比起一对骄傲任性的父母可能陷入的属灵危机,这实在算不得什么。因为金无法说话,吉尔和我学会了倾听;她的无助教导我们也学会承认自己的无助。

金把耶稣真正带进了我们的家。吉尔和我无法再靠自己生活,我们需要耶稣,才能从每一个天明走到天黑。我们曾求一块饼,天父没有给我们石头,而是在旷野中为我们摆设了丰盛的筵席。

耶稣,我们为了金感谢你。

当我们所求所愿未能实现时,并非神没有为我们动工。他正在编织属于他的故事。保罗教导我们要“恒切祷告,在此警醒感恩”(西4:2)。感恩使我们以恩典为中心,视万物为馈赠,让我们数算神过往的祝福如何塑造今日的生命;警醒则使我们敏锐觉察正在展开的属灵戏剧,捕捉神此刻的作为如何孕育未来的恩典。

请留心察看神在你生命中编织的故事。不要轻易逃离旷野。彭柯丽(Corrie ten Boom)的父亲常提醒她:“最美的篇章尚在后头。”

作者:保罗·米勒(Paul Miller) 翻译:安妮

注:本文译自Paul Miller的A Praying Life,第21章。题目有修改。

添加新评论